Refleksi 17 Tahun Perjalanan Reformasi di Indonesia

- 23 Mei 2015

- 00:00 WITA

- Nasional

- Dibaca: 4028 Pengunjung

Opini, suaradewata.com - Sistem demokrasi adalah sistem paling ideal dibanding dengan sistem-sistem pemerintahan lainnya, teokrasi atau monarki misalnya. Demokrasi lebih memungkinkan adanya penjaminan hak-hak bagi rakyat, di samping kewajibannya, dalam menjalani kehidupannya sebagai warga Negara.

Mantan Perdana Menteri Prancis, Leon Bloom (1872 – 1950) mengungkapkan bahwa demokrasi paling tidak (harus) dapat memberikan tiga jaminan kepada rakyat, yakni kebebasan, pangan, dan keselamatan (Clemens Recker : 2011). Sudah menjadi kewajiban demokrasi di mana kebebasan setiap warga negaranya terjamin. Mereka tidak boleh diancam dari setiap perilaku dan tindakannya selama perilaku dan tindakan tersebut tidak melanggar undang-undang Negara atau bersifat kriminal.

Pasca Soekarno membacakan teks Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia 1945, demokrasi kemudian mulai menampakkan sosoknya di tanah ibu pertiwi. Masa Soekarno, demokrasi Indonesia dikenal sebagai Demokrasi Terpimpin. Runtuhnya Orde Lama, Indonesia diarahkan ke Orde Baru. Di bawah kepemimpinan Soeharto, demokrasi dihias atas nama kepentingan kelompok. Demokrasi di era ini dikenal dengan nama Demokrasi Pancasila. Sekilas mungkin terlihat serupa dengan Demokrasi Terpimpin. Akan tetapi, di era Demokrasi Pancasila ini, demokrasi seolah dipaksakan, kebebasan berekspresi pun dibungkam, namun sesungguhnya secara jujur bahwa Pancasila jika tidak dibajak dan dimanipulasi oleh rezim penguasa untuk melanggengkan kekuasaan semata, maka wajah demokrasi Pancasila yang ideal tidak seperti yang diterapkan oleh rezim orde baru. Saat itu, demokrasi ala Orba sungguh menjadi sebuah ilusi, sebuah fatamorgana demokrasi yang menyeramkan.

Orba digulingkan, Demokrasi Konstitusional menjadi jawaban pasca reformasi. Sayangnya, di era “kebebasan” ini, demokrasi yang diusungnya justru hanya bisa berujung pada semangat egoisentris, kebrutalan opini, semangat saling menguasai. Semua orang semakin banyak bertingkah. Partai politik tumbuh subur tapi tidak sehat. Ratusan orang menghendaki dirinya jadi pemimpin. Jutaan poster memampang foto-foto yang haus akan kekuasaan dan berperilaku mabuk kesewenang-wenangan.

Di satu sisi, demokrasi secara langsung memang patut dipertahankan. Tetapi masih layaknya ia disebut demokrasi ketika mengusung ide atau gagasan atas nama demokrasi tanpa batas? Kampanye selalu menghadirkan banyak buruknya dengan beragam pengotoran ruang-publik. Media massa cenderung bebas untuk memojokkan siapa saja dan mengusung ide kepada siapa yang bisa membayarnya dengan materi. Seringkali kekuasaan bukan lagi di tangan rakyat, namun seringkali kebijakannya mengaatasnamakan rakyat, yang kerap berujung pada kepentingan sepihak – tentu bukan kepentingan rakyat. Demokrasi yang benar-benar “menyesakan”.

Hari ini, episode demokrasi semacam itu masih tampak di layar-layar publik. Kapankah tontonan semacam itu usai? Kapankan prilaku primitif sebagian besar politisi berubah, Dapatkah demokrasi dihadirkan dengan wajah yang sesunggunya: dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat dengan berlandaskan keyakinan dan falsafah kita yaitu Pancasila dan bukan sekedar mengadopsi kebebsan yang tanpa batas dan tidak bertanggung jawab. ?

Berkaca pada pengalaman, agaknya bangsa Indonesia butuh refleksi akbar untuk memulai hal tersebut. Refleksi tentu bukan sekadar melempar ide, gagasan, atau wacana, tetapi agenda konkritlah yang harus dilahirkannya.

Pada tanggal 22 Mei 2015 kita akan kembali merefleksi 17 Tahun perjalanan reformasi di Indonesia. Proses yang mengantarkan masyarakat pada kebebasan berekspresi. Namun, muncul pertanyaan bahwa apakah 17 tahun perjalanan reformasi telah berhasil mengangkat kualitas berbangsa dan bernegara Indonesia? Semoga Revolusi mental dapat menjawab tantangan tersebut.

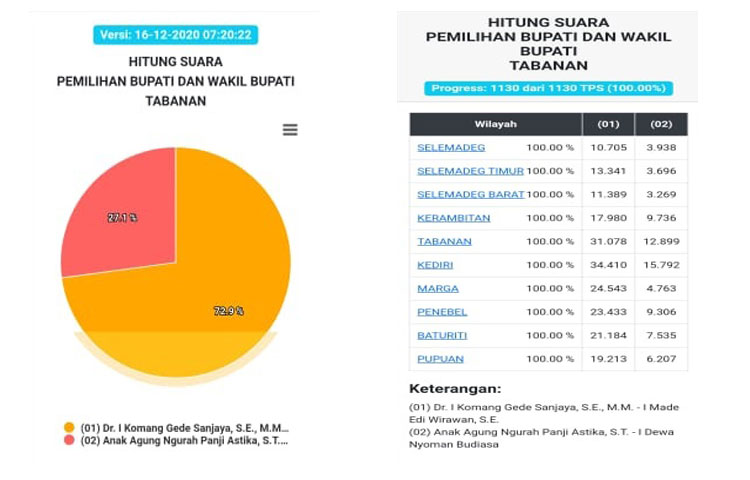

Apabila berkaca dari hasil pemilu 2014 kemarin, dapat di gambarkan bahwa cita-cita luhur akan sistem demokrasi di Indonesia masih belum tercapai dengan baik. Dalam prakteknya, demokrasi yang berjalan malah mengarah kepada ‘politik dagang sapi dan politik adu jotos’. Uang seringkali memainkan peran utama dalam setiap perhelatan pesta demokrasi. Sehingga wajar masalah-masalah pelik muncul sebagai akibat praktek-praktek ini. Salah satunya adalah para pemimpin dan atau wakil rakyat yang dipilih ternyata hanya memanfaatkan posisinya untuk memperkaya diri dan golonganya. Alhasil, korupsi yang menjadi musuh utama di era orde baru ternyata malah makin kronis, karena kini para pejabat publik di setiap tingkatan semuanya melakukan korupsi. Dalam hal ini sesuai dengan pendapat Gidden, ia berpendapat walaupun optimisme terhadap demokrasi tetap tinggi, namun telah terjadi penurunan kepercayaan yang signifikan terhadap politisi. Kita berharap kepada pemimpin kita Jokowi dan JK konsisten memahami kondisi ini dan konsisten dengan segala programnnya memperbaiki kondisi ini, kita beri kesempatan untyuk melaksanakannnya.

Selain itu, dengan adanya pemilihan langsung untuk memilih pemimpin daerah ternyata sering menyulut konflik horizontal di masyarakat. Ketidakdewasaan dalam berpolitik terwujud dengan sikap yang tidak siap kalah, karena para calon pimpinan yang gagal meraih kemenangan lebih sering mengorganisir warga untuk melakukan protes terbuka terhadap otoritas penyelenggara Pemilu dengan berbagai alasan khususnya; manipulasi data, tak jarang perilaku ini berakhir dengan tindakan anarkis. Parahnya, para calon pimpinan khususnya di daerah, menjadikan basis pendukungnnya berdasarkan kaitan kesukuan dan etnisitas, serta agama. Sehingga pesta demokrasi sangat memungkinkan berakhir dengan konflik sosial yang bernuansa SARA. Dengan kondisi seperti ini perlu menjadi perhatian bersama akan kualitas rekrutmen pemimpin dan wakil-wakil rakyat harus terus diperbaiki, apalagin akan direncanakan sebuah pemilihan kepala daerah serentak, perlu ekstra hati-hati agar maksud dari tujuan baik dilaksnakannya piklkada serentak tetap dapat tercapai secara terhormat dan damai serta demokratis.

Kita pun mengharapkan agar media nantinya “tidak dimanfaatkan” layaknya Pancasila pada jaman Orde Baru menjadi alat antroposentrisme pelanggengan kekuasaan. SPL yang kita harapkan akhir-akhir ini, alangkah baiknya dan akan lebih efektif bila diiringi dengan pendidikan politik sebagai pedoman pengambilan langkah terbaik sesuai hati dan nuraninya masing-masing dalam memilih calon pemimpin didaerah sesuai harapan bangsa Indonesia. Dalam hal ini secara independen dimaksudkan untuk memberi pendidikan sejauhmana mereka ‘benar-benar mengerti’ mengenai sistem perpolitikan berbangsa dan bernegara terlepas bebas dari unsur ditungganginya tujuan politis kepentingan kelompok politik tertentu demi peningkatan mutu sumberdaya manusia Indonesia.

Peran media sangatlah strategis guna membangun kualitas manusia Indonesia sesuai yang dicitata-citakan, peran dan kepedulian media sangatlah diperlukan guna memnegakan kembali jati diri bangsa dan falsafah bangsa Indonesia Pancasila guna menjawab berbagai tantangan saat ini. Media harus berpihak kepada kepentingan bangsa dan negara dengan tetap menjaga semangat prinsip-prinsip jurnalisme yang terkandung dalam profesi insan media/pers. Untuk itu momentum 17 Tahun Reformasi ini harus menyadarkan kita semua untuk bangkit dan bersatu menegakan kekuatan adiluhung bangsa Indonesia yang telah dimilki, mari kita kita selesaikan secara bersama berbagai permasalahan bangsa ini dengan mengedepankan prinsip-prinsip yang telah diberikan oleh para faunding fathers kita.

Dharma. A.Yudha,Penulis adalah peneliti pada Lembaga Kajian Nusantara Bersatu.

Komentar